Pathologies Artérielles

Les Facteurs de Risques Cardio-Vasculaires

Les facteurs de risque cardio-vasculaires sont principalement :

Hypertension Artérielle (HTA)

Elle se définie par une tension artérielle systolique supérieure à 140 mmHg et/ou diastolique supérieure à 90 mmHg. Elle se contrôle et se traite facilement dans la plupart des cas. Les bilans d’hypertension artérielle se font avec l’exploration des artères rénales pouvant être une des causes à cette hypertension.

Diabète

Dyslipidémie

Tabac

Âge, hérédité, obésité, sexe

Les causes

La maladie athéromateuse ou athérosclérose

Les anévrismes artériels

Élargissement d’une artère pouvant aller jusqu’à la rupture du vaisseau, notamment l’anévrisme de l’aorte abdominale.

L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC)

Quelles sont les causes d'un AVC ?

Si un caillot se forme sur une plaque et se détache, le flux sanguin dans le cerveau se bloque brutalement, ce qui mène à un AVC. L’athérosclérose est provoquée par l’hypertension artérielle chronique, trop de cholestérol sanguin, le tabagisme, le diabète, le surpoids, l’inactivité, l’âge et des facteurs génétiques.

Quels sont les premiers symptômes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ?

Lorsqu’un accident vasculaire cérébral survient, un ou plusieurs symptômes apparaissent de façon brutale :

• une déformation de la bouche ;

• une faiblesse ou un engourdissement soudain d’un seul côté du visage : impossibilité de sourire, la lèvre est tombante d’un côté ;

• une perte de force ou un engourdissement du bras ou d’une jambe ;

• une difficulté d’élocution ou de compréhension.

Quelles sont les complications de l'AVC ?

Lorsqu’un accident vasculaire cérébral survient, les principales complications sont les séquelles : hémiparésies, hémiplégies, troubles de la parole, troubles sensitifs, négligence d’un côté de l’espace environnant…

Les autres séquelles peuvent être : des troubles des sphincters (impossibilités d’uriner, besoins impérieux), troubles sexuels (trouble de la libido, trouble de l’érection et de l’éjaculation), de la fatigue, des troubles de la concentration, des douleurs.

Le décès peut survenir.

Comment fait-on le diagnostic de l'AVC ?

L’écho-doppler des TSA permet de faire le diagnostic étiologique.

Quels sont les trois types d'AVC ?

Quelles sont les mesures préventives ?

La prévention des AVC passe par le dépistage et le traitement des facteurs de risque cardio-vasculaires, ainsi que la réalisation d’un doppler cervical.

Les patients diabétiques, fumeurs et/ou à risque cardiovasculaire sont particulièrement concernés par ce type d’exploration qui peut aussi bien se situer au niveau des artères carotides (cou) qu’au niveau abdominal et jambier (aorte et artères jambières). Pour une consultation et un avis spécialisé, n’attendez pas, prenez RDV.

L’Anévrysme de l’Aorte Abdominale (AAA)

L’anévrisme de l’aorte abdominale est une pathologie silencieuse, indolore qui évolue toujours de façon sévère car son aggravation sans prise en charge thérapeutique est constante. L’aorte perd le parallélisme de ses bords et s’expand petit à petit pour aller jusqu’à la rupture.

Quelles sont les causes d'un AAA ?

Quels sont les premiers symptômes d'un AAA ?

Parfois, une masse pulsatile (qui présente des pulsations) peut être palpée au niveau de l’abdomen si l’anévrisme est très volumineux ou le patient très maigre. Le symptôme le plus courant est la douleur abdominale ou dorsale. Elle témoigne de la rupture ou de la fissuration de l’anévrisme.

D’autres symptômes sont parfois retrouvés tels que : Douleur soudaine à l’abdomen, à la poitrine, aux jambes, à l’aine, aux fesses, Nausées ou vomissements, Raideur anormale des muscles de l’abdomen, Problèmes à uriner ou à aller à la selle, Peau moite.

Quelles sont les complications d'un AAA ?

Comment fait-on le diagnostic d'un AAA ?

Quelles sont les mesures préventives ?

L’Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs (AOMI)

L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est caractérisée par un rétrécissement du calibre des artères à destination des membres inférieurs, qui entraîne une perte de charge hémodynamique, avec ou sans traduction clinique, dont le meilleur témoin est la chute de l’index de pression systolique (IPS).

Quelles sont les causes d'une AOMI ?

Quels sont les premiers symptômes d'une AOMI ?

• Dans les stades plus avancés, la douleur est présente déjà au repos et des lésions cutanées (ulcères) peuvent apparaître au niveau des gros orteils ou de la jambe. Chez un certain nombre de patients, l’AOMI peut être asymptomatique (aucune douleur n’est présente au repos ou à la marche).

Quelles sont les complications d'une AOMI ?

Comment fait-on le diagnostic d'une AOMI ?

Quelles sont les mesures préventives d'une AOMI ?

Le Syndrome de l’artère Poplité Piégée

Le syndrome de l’artère poplitée piégée est une forme d’artériopathie non athéromateuse.

Quelles sont les causes ?

Quels sont les premiers symptômes ?

Quelles sont les complications de l'artère poplitée piégée ?

Comment fait-on le diagnostic ?

Quelles sont les mesures préventives et traitement ?

Le traitement est principalement chirurgical. Il permet d’obtenir la guérison sans séquelles s’il est entrepris tôt, avant le stade des complications.

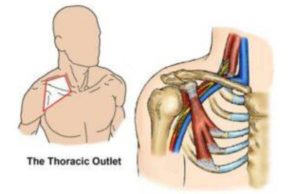

Le Syndrome du Défilé Thoraco-Brachial

Quelles sont les causes ?

Le syndrome du défilé thoraco-brachial est le terme général utilisé pour désigner un trouble provoqué par la compression des nerfs et des vaisseaux sanguins au-dessous du cou (entre la clavicule et la première côte). Les causes de la compression peuvent prendre plusieurs formes, mais parmi celles-ci figurent les suivantes :

• une mauvaise posture : épaules tombantes ou maintien de la tête vers l’avant;

• un traumatisme, comme celui causé par un accident de voiture;

• un défaut anatomique : votre corps à la naissance peut présenter une côte supplémentaire située au-dessus de la première côte ou un serrement anormal de la bande de tissu fibreux qui relie la côte à la colonne vertébrale;

• une pression sur les articulations : l’obésité et le port d’un sac trop grand ou d’un sac à dos peuvent exercer une pression excessive sur les articulations;

• la grossesse : le relâchement des articulations pendant la grossesse peut entraîner des signes de syndrome du défilé thoraco-brachial. Ce syndrome touche un peu plus de femmes que d’hommes. Il est plus fréquent chez les jeunes adultes de 20 à 40 ans.

Les activités professionnelles qui nécessitent des postures contraignantes et soutenues, telles que le transport de charges lourdes pour les épaules, l’étirement des épaules vers l’arrière et vers le bas et la surélévation des bras, peuvent causer l’inflammation et l’enflure des tendons et des muscles dans les épaules et le haut des bras, ce qui comprime les nerfs et les vaisseaux sanguins entre le cou et les épaules. Des muscles faibles au niveau des épaules, un cou long et des épaules tombantes, une mauvaise posture et l’obésité peuvent contribuer à l’apparition du syndrome du défilé thoraco-brachial. Ce syndrome peut aussi être causé par des blessures répétées liées aux activités sportives. Parmi les professions exposées à ce syndrome, mentionnons les hygiénistes dentaires, ou les personnes qui font de la saisie de texte sur un clavier d’ordinateur, travaillent sur une chaîne de montage ou soulèvent des objets au-dessus de la tête.

Quels sont les premiers symptômes du défilé thoraco-brachial ?

Dans le cas d’une compression des nerfs, ces symptômes peuvent comprendre ce qui suit :

• l’engourdissement ou un picotement des bras ou des doigts;

• une atrophie musculaire de la chair à la base du pouce;

• de la douleur au cou, à l’épaule ou à la main;

• une faiblesse de la force de préhension de la main.

Les signes et les symptômes d’un syndrome thoraco-brachial peuvent comprendre ce qui suit :

• l’engourdissement ou le picotement des doigts;

• la décoloration de la main (couleur bleuâtre);

• un caillot sanguin dans une veine ou une artère dans la partie supérieure du corps;

• une masse pulsatile près de la clavicule;

• la froideur des doigts, des mains ou des bras;

• les bras douloureux et enflés;

• un pouls faible ou absent dans le bras atteint.

Quelles sont les complications du défilé thoraco-brachial ?

L’anévrysme de l’artère sous clavière est une complication rare mais grave de la compression artérielle.

En aval de la compression l’artère sous clavière se dilate. Dans la dilatation des turbulences engendrent des caillots qui peuvent partir dans la circulation et boucher les artères digitales. Ce processus dégrade les artères de l’avant-bras et de la main. L’occlusion des artères de doigt empêche la bonne vascularisation et peut aller jusqu’à la nécrose de doigt.

Comment fait-on le diagnostic ?

Le diagnostic du syndrome du défilé thoraco-brachial est confirmé par des tests complémentaires, notamment des radiographies, un écho-doppler, un électromyogramme ou parfois une artériographie.

En l’absence d’anomalies anatomiques, il existe 3 zones possibles de compression:

• Le défilé inter scalénique, zone située entre les muscles scalènes au niveau du cou,

• La pince costoclaviculaire, entre la clavicule et la première côte

• Le tunnel sous pectoral, au niveau de l’épaule et du muscle petit pectoral.

Le syndrome du défilé thoracobrachial de cause vasculaire (douleurs d’un ou des 2 bras dans certaines positions). Les formes vasculaires du SDTB se composent d’une forme veineuse dans 3 à 5% des cas ou d’une forme artérielle :

• La forme veineuse : elle concerne le plus souvent les hommes jeunes, avec des symptômes à type d’œdème (gonflement du bras) ou de cyanose (bras bleu). Ces signes très handicapants peuvent être chroniques ou intermittents. Des petites veines supplémentaires peuvent s’observer sur l’épaule et s’étendre au thorax, ce qui est appelé collatéralité veineuse.

• La forme arterielle : elle touche autant d’hommes que de femmes, et se caractérise par des douleurs à l’effort lors de l’utilisation du bras, accompagnées d’une pâleur et d’une froideur. Le pouls perçu au poignet diminue voire disparaît. Cette forme peut devenir grave. Avec le temps, les artères soumises à des zones de compression itérative peuvent développer des zones de rétrécissement appelées sténoses. Après ces sténoses, l’artère se dilate pour “compenser” le rétrécissement, et développe un anévrysme. A l’intérieur de celui-ci, des petits dépôts peuvent se faire risquant de causer des “emboles” en partant dans les artères du bras.

La forme artérielle est relativement rare de même que les complications anévrysmales et emboliques, mais elles peuvent nécessiter des réparations complexes.

• La forme neurologique : elle représente 1 à 3% des cas. Cette forme handicapante concerne le plus souvent les femmes jeunes longilignes, avec une douleur variable, de la racine du membre vers l’extrémité. Elle est liée à la compression initiale de certaines racines nerveuses, responsables de picotements, fourmillements et de pertes de sensibilité au niveau des mains et des doigts. Ces symptômes peuvent, dans certains cas, être confondus avec les syndromes du canal carpien.

Quelles sont les mesures préventives ?

Quel est le traitement du syndrome du défilé thoraco-brachial ?

• Le premier axe est médical associé à la kinésithérapie. Une modification des habitudes posturales grâce à une rééducation, alliée à la prise d’antalgiques et de myorelaxants est le traitement de première intention. L’objectif est de diminuer la compression des racines nerveuses et du volume musculaire et de restaurer un équilibre musculaire et une mobilité.

Le bénéfice est parfois long à obtenir, et doit s’évaluer après au moins 3 à 6 mois d’une rééducation bien conduite, avec un protocole spécifique, sous la supervision d’un kinésithérapeute.

• Le second axe concerne la prise en charge par une chirurgie de décompression. Une intervention est envisagée après l’échec d’une rééducation bien conduite pendant plus de 6 mois. Il est alors nécessaire de procéder à l’ablation des muscles non indispensables et responsables des compressions. Dans le même temps, le chirurgien enlève la première côte. Si tel est le cas, une anomalie anatomique associée (côte surnuméraire ou apohysomégalie) est également corrigée.

Vertiges d’origine Vasculaire

Le vertige est la sensation, l’illusion de la rotation des objets autour de soi.

Quelles sont les causes ?

Le vertige d’origine vasculaire peut avoir plusieurs causes. Quelques notions d’anatomie peuvent aider à leur compréhension. Le cerveau, le cervelet et la partie postérieure de l’oreille interne impliquée dans l’équilibre sont irrigués par 4 artères qui cheminent dans le cou. Il existe 2 artères carotides de position antérieure et 2 artères vertébrales en position postérieure, qui tirent leur nom du fait qu’elles cheminent dans l’empilement osseux des vertèbres cervicales. Les artères vertébrales se réunissent à la base du cerveau, pour former le tronc basilaire qui irrigue préférentiellement le tronc cérébral, et le cervelet. A la base du cerveau, les artères carotides et vertébrales sont réunies grâce à des artères dites communicantes, qui vont donner un aspect de grand carrefour rappelant la structure des giratoires de la circulation routière. Ce carrefour permet en théorie de compenser l’éventuelle obstruction d’un vaisseau par les autres. Malheureusement, très peu d’individus naissent avec de telles dispositions et l’efficacité de ce «carrefour échangeur» est souvent prise en défaut. De ce fait, l’obstruction survenant sur l’axe vertébral ou même carotidien peut entraîner un défaut de vascularisation dans un autre territoire. A titre d’exemple l’occlusion carotidienne, outre la paralysie qu’elle peut entraîner, peut également être responsable de vertiges.

Quels sont les premiers symptômes ?

Quelles sont les complications du vol vasculaire ?

Deux causes peuvent être retrouvées dans l’obstruction artérielle. Dans le premier cas, l’artère se rétrécit localement (on parle de sténose), ou se bouche (on parle de thrombose) du fait d’un dépôt graisseux et calcaire: c’est la plaque d’athérome. Dans le deuxième cas, il s’agit d’un caillot formé ailleurs dans le cœur ou sur les parois irrégulières d’une artère au niveau d’une plaque d’athérome et qui migre vers les artères cérébrales: on parle d’embolie cérébrale.

Pour le «vol vasculaire», le mécanisme de détournement est mis en jeu quand un territoire de tissu nerveux ne reçoit pas assez de sang pour son activité normale et «recrute» son irrigation par le biais de la circulation collatérale aux dépens d’autres parties du tissu cérébral. Ces dernières sont donc spoliées d’une partie de leur irrigation. On évoque également le cas de patients exempts d’atteinte vasculaire mais qui ont une arthrose cervicale évoluée. A l’occasion d’un mouvement exagéré de rotation ou d’extension de la tête et du cou, les artères vertébrales, qui cheminent dans l’empilement des vertèbres vont être agressées par les structures osseuses. Il y a une compression extérieure de l’artère, qui n’est pas forcément malade. On évoque un mécanisme de spasme en réponse à cette agression physique.

Comment fait-on le diagnostic ?

La Dissection des vaisseaux du cou

Quelles sont les causes d'une dissection des artères cervicales ?

Quels sont les premiers symptômes ?

Quelles sont les complications de la dissection artérielle ?

Il s’agit de la seconde cause d’AVC chez des sujets de moins de 45 ans. La dissection des artères cervicales est une cause majeure d’attaque cérébrale du sujet jeune. Elle consiste en un saignement qui survient dans l’épaisseur même de la paroi des artères carotides ou vertébrales et qui va « déchirer » l’artère (d’où le terme de dissection) longitudinalement sans rompre le vaisseau. Ce saignement va être à l’origine d’un hématome qui va diminuer le diamètre de l’artère et potentiellement entraîner son obturation. Souvent, la formation d’un caillot à l’intérieur de l’artère stoppe ainsi totalement le passage du sang vers le cerveau, entraînant un accident vasculaire cérébral.

Comment fait-on le diagnostic ?

Il est établi par un écho-doppler des troncs supra-aortiques c’est-à-dire des artères se situant au-dessus de l’aorte (les vaisseaux du cou) avec un appareil d’écho-doppler, simple et indolore permet dans presque 100% des cas d’éliminer la dissection. En moins d’une heure vous êtes sûr de ne pas être victime d’une dissection au risque d’Accident Vasculaire Cérébral sur athérosclérose ou maladie plus rare tels que le syndrome d’Edhler Danlos ou la maladie de Takayashu.

La méthode diagnostique de référence reste l’imagerie par résonance magnétique (IRM).

Quelles sont les mesures préventives et le traitement ?

Le traitement repose sur l’héparine intraveineuse ou une HBPM aux doses anticoagulantes habituelles, pendant un temps variable selon l’état du patient et de l’artère disséquée. L’évolution se fait le plus souvent vers la normalisation ou la stabilisation de la lumière artérielle dans un délai de trois mois en moyenne. À un an, environ 80 % des dissections sont normalisées ou stabilisées.

Les Traitements

Pour l’ensemble des pathologies artérielles, le traitement initial passe d’emblée par celui :

Des facteurs de risque cardiovasculaires :

Pour la prise en charge des patients vasculaires, il est indispensable de traiter et de lutter contre certains de ces facteurs, dont le tabac et l’obésité, avec une collaboration et une implication suffisantes des patients. Il consiste dans un premier au traitement des différents facteurs de risque cardiovasculaire :

• HTA :

il existe de très nombreuses classes thérapeutiques (diurétique thiazidique, inhibiteur calcique, inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) ou antagoniste des récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA2) ) pour éviter cela et retrouver une tension artérielle équilibrée. L’excès de sel est fortement déconseillé. Des interventions sur le mode de vie sont recommandées pour tous les patients à partir d’une pression artérielle normal-haute (> 130 / 80 mmHg). Le seuil nécessitant de démarrer un traitement pharmacologique a été ramené à 140/90 mmHg pour la majorité des patients, sauf pour les patients de plus de 80 ans, où il est fixé à 160/90 mmHg.

• DIABÈTE :

contrôle du taux de sucre ( ADO, insuline),

• DYSLIPIDÉMIE :

Les objectifs pour le LDL-C dépendent de la catégorie de risque : < 1,15 g/L pour un risque faible, < 1,0 g/L pour un risque modéré, < 0,7 g/L pour un risque élevé, < 0,55 g/L pour un risque très élevé. Le traitement diététique est indiqué en présence de toute anomalie lipidique et de tout facteur de risque. L’objectif de ce traitement est de maintenir le taux de cholestérol LDL sous un seuil-cible qui est défini en fonction du nombre de facteurs de risque cardiovasculaire présents chez le patient. Lorsque le taux de cholestérol LDL est maintenu sous ces valeurs, le risque de maladie cardiovasculaire est diminué.

• TABAC :

Arrêt impératif, des solutions existent : cigarette électronique, patch de nicotine, hypnose …

• SURPOIDS, OBÉSITÉ ET SÉDENTARITÉ :

Autre pandémie mondiale, il faut mieux manger, moins manger, dépenser plus de calories en pratiquant une activité physique régulière.

Les anti-agrégants plaquettaires :

En cas de plaques d’athérome ou de sténoses, le traitement proposé est adapté à votre situation unique, en tenant compte de vos spécificités. Les anti-agrégants plaquettaires sont des molécules ayant pour but de fluidifier le sang, pour prévenir la formation de thrombus (caillots sanguins).

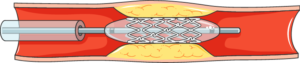

La chirurgie :

• L’angioplastie est une technique médicale utilisée pour déboucher les artères. Elle consiste à introduire et à gonfler un ballonnet à l’intérieur de l’artère afin de la dilater et de permettre une meilleure circulation du sang.

Une sonde avec un ballon gonflable à son extrémité est introduite à partir de l’artère d’une jambe ou d’un bras. Après injection d’un produit de contraste, la sonde est progressivement amenée dans l’artère coronaire obstruée. Le ballon est alors gonflé, ce qui écrase la plaque d’athérome et débouche l’artère.

• Un pontage peut également être réalisé. Il consiste à remplacer l’artère malade par un segment de tube synthétique, appelé prothèse, ou par une veine. Cette technique a l’avantage de présenter de très bons résultats sur le long terme.